笔尖记录成长,脚步丈量远方。社会实践栏目聚焦河北大学生社会实践动态,持续推送各高校学子深入基层、服务社会、探索调研的实践成果。在这里,你将看到青年学子用脚步丈量燕赵大地,以专业知识回应现实需求,以创新实践展现时代担当的真实记录,快来跟随他们的视角,见证河北大学生们知行合一的担当与力量!

盛夏时节,河北科技大学材料科学与工程学院红旅青春团的6名青年学子,踏上了一段以“传承红色基因,续写青春华章”为初心的实践之旅。他们穿梭于河北博物院的文物之间,驻足于西柏坡的革命旧址,肃立在华北军区烈士陵园的墓碑前,用最朴素的方式对话历史,用最真挚的情感传承信仰,让红色血脉在青春的脉动中生生不息。

博物馆里的“青春对话”:让文物诉说峥嵘岁月

7 月上旬的河北博物院,一场特殊的 “文物故事会” 正在进行。玻璃展柜里,抗战时期战士的干粮袋褪成旧时光的黄,磨损的边角藏着烽火岁月的褶皱。宣讲员张梦然凝视着它,讲述这跨越时空的红色信物:泛黄布料上补丁摞补丁,针脚藏着岁月温度,曾装过糙粮、草药和加急作战纸条,边角磨损是枪林弹雨中的坚守,布面 “艰苦奋斗” 字迹是信仰缝进生活的见证。她感慨先烈青春有温度与理想,更有舍生取义的勇毅;如今我们行囊装着梦想,先辈 “艰苦奋斗” 的精神仍在时光里发烫。这些带着生活温度的故事,让大家仿佛穿越到战火纷飞的年代。

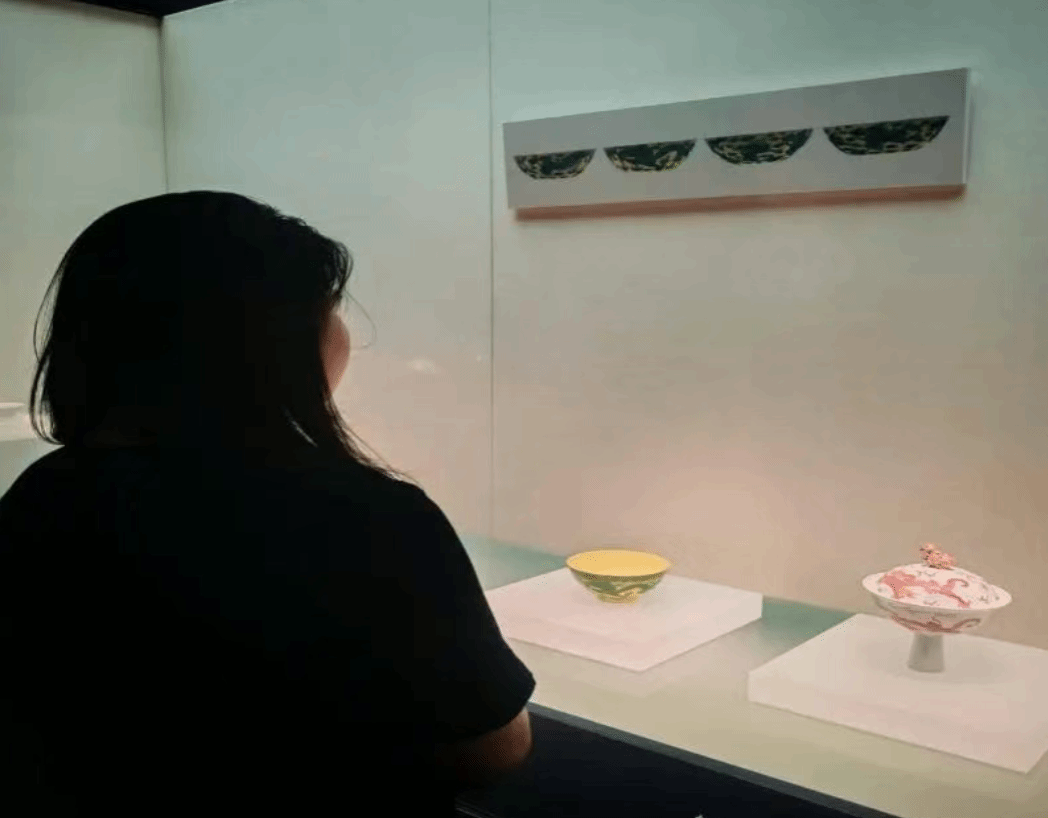

“文物诗会”是团队在博物馆的另一项特色活动。闫爽欣为陶碗创作的《粗瓷里的山河》,用“釉色里藏着的烽火,在百年后依然滚烫”这样的诗句,将文物与岁月的对话娓娓道来。参观者感慨道:“这些年轻的声音,让冰冷的文物有了心跳。”

西柏坡上的“初心行走”:用脚步丈量革命历程

7月下旬,红旅青春团来到革命圣地西柏坡。沿着“中共中央旧址—七届二中全会会址—防空洞”的路线,他们开启了一场“重走革命路”的徒步研学。没有先进的监测设备,只有一双双磨出茧子的布鞋;没有复杂的数据分析,只有日记本里密密麻麻的感悟。

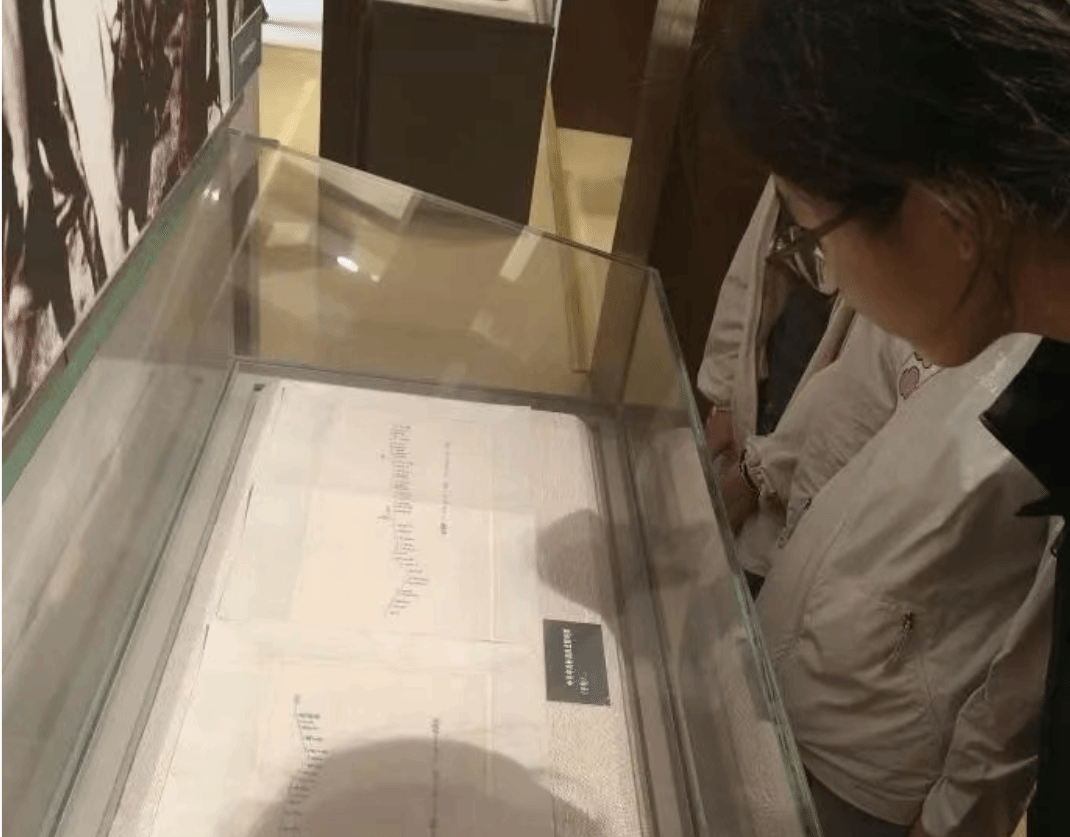

“这段路我们走了3个小时,而当年党中央转移时,战士们背着文件和电台,只用了1个半小时。”王一诺同学在日记本里写道,“汗水湿透衣衫时,才真正懂了什么叫‘风雨兼程’。”在七届二中全会会址,队员们围在一旁,重读“两个务必”的手稿。阳光透过窗棂洒在字里行间,“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风”这句话,被每个人默默记在心里。

举着“何其幸运,生于华夏”标牌的魏贺正与毛主席题词凝视对话。快门按下的瞬间,仿佛听见历史在说:‘你们的时代,要守好初心’。”。

队员周春娇在展柜前的共鸣:“先辈在陕北画折线,在西柏坡绘蓝图,我们的使命,是把这份‘战略思维’写进新时代的奋斗轨迹里。

队员们将“两个务必”的内容抄在泛黄的宣纸上,装订成简易手册。“我们在景区时,有小朋友指着上面的字问‘什么是初心’,那一刻突然明白,传承就是把大道理讲成小故事。”吴琳萍同学感慨道。

烈士陵园中的“青春致敬”:以真情告慰先烈忠魂

8月初的华北军区烈士陵园,松柏苍翠,庄严肃穆。雨丝洗亮了广场的石板,革命群雕在雾气里站成永恒的守望。红旅青春团在这里举办了“青春祭・英烈魂”主题纪念活动。清晨,队员们注视着空中飘扬的国旗,举起右拳,重温入团誓词,声音响彻陵园。

“墓碑上的名字有的才19岁,和我们一样的年纪。”队员们轻抚着墙上的刻字,声音哽咽。团队创作的长诗《墓碑上的青春》,在集体朗诵中化作最深情的告白:“您的青春停留在了1949年,我们的青春从1949年开始;您用生命换来了和平,我们用和平续写着生命。”

传承不息,让红色基因融入青春血脉

从华北革命纪念馆的烽火记忆,到河北博物院的历史厚重,再到西柏坡的初心之光,红色足迹串联起民族的精神密码。

一路走来,看到的是硝烟淬炼的信仰,触摸的是历久弥坚的初心。这些红色坐标告诉团队:来路滚烫,前路可期。

编辑:息园芳

来源:河北科技大学