“泥沙入手经抟埴,光色便于寻常殊”。8月10日至8月12日,燕山大学材料科学与工程学院“瓷火相传”社会实践团踏上了一场意义非凡的文化探寻之旅,奔赴河北省邢台市内丘县与邯郸市磁县,开展“青白辉映·瓷韵新生”社会实践活动,在历史与现代的交融中,感受陶瓷文化的独特魅力。

邢窑溯古:探千年白瓷之韵

邢窑,坐落于河北省邢台市内丘县,是中国唐代赫赫有名的七大名窑之一。正所谓“白瓷青墙泛流光,素面皓齿照人妆”,邢窑白瓷以其胎质坚实细腻、釉面光润如玉、釉色洁白中微泛青灰或淡黄而闻名遐迩,享有“类银”“类雪”的美誉。其烧制技艺对无机材料的精准掌控令人惊叹,正是这份对材料的深刻理解与巧妙运用,让邢窑白瓷在唐代名窑中脱颖而出,成为璀璨的代表。

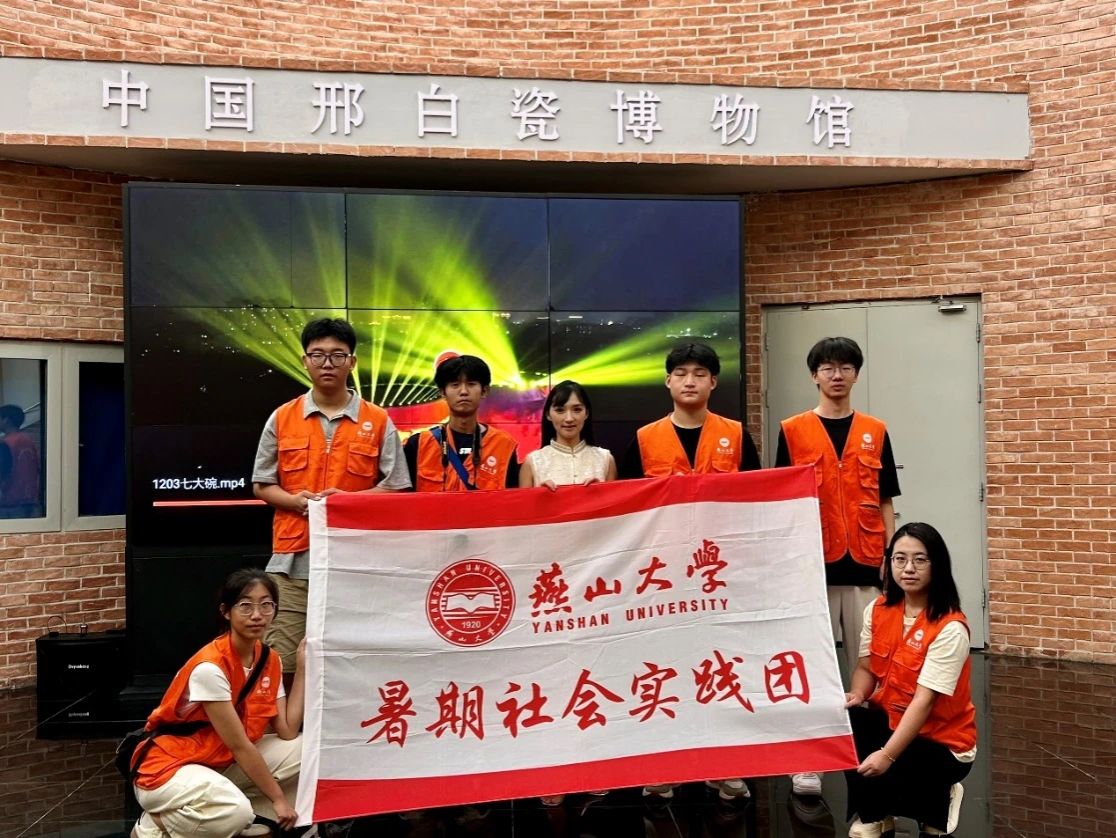

8月10日,实践团首先来到中国邢白瓷博物馆和邢窑古遗址展览馆。在讲解员生动详尽的解说中,他们仿佛穿越时空隧道,置身于一条深邃的历史长廊。每一件瓷器都宛如一位沉默的历史见证者,静静地诉说着背后的悠远故事,将实践团引领至一个个遥远而又鲜活的历史片段。

借助虚拟现实(VR)等前沿科技手段,实践团仿佛挣脱了时空的束缚,亲身走进邢窑的历史深处。他们屏息凝神,聆听邢窑白瓷穿越漫长岁月的低吟浅唱,指尖似乎能触摸到每一件瓷器在历史长河中沉淀的印记。这种沉浸式的体验,让他们不仅真切感受到邢窑白瓷的独特风韵,更深刻体会到其背后所承载的丰富历史魅力与深厚文化内涵。

随后,实践团迎来了一次难得的机会——亲自动手制作瓷器。从揉泥时的专注,到拉坯时的小心翼翼,再到施釉时的精心雕琢,每一步都倾注了他们的心血与热情。在亲身实践中,他们深刻领悟到邢窑白瓷的历史魅力,也真切体会到自然界中的硅酸盐材料如何在传统工艺的雕琢下创造出非凡的价值。

进入邢窑古遗址展览馆,实践团站在环廊上俯视窑炉群,眼前呈现的是令人震撼的古代制瓷智慧。馆内灯光装置巧妙模拟窑火燃烧场景,配合环绕式考古地层剖面展示,仿佛将参观者带回到千年之前的“瓷器工业中心”。大家身临其境,深切感受到那份古老而精湛的工艺风采,对古人的智慧和创造力肃然起敬。

磁州寻迹:赏千年瓷艺之奇

8月11日,实践团奔赴邯郸市峰峰磁州窑主题浮雕群。在这里,他们深入了解磁州窑从创烧走向世界的辉煌历程。当地以“千年瓷都·中国非遗”为核心,将浮雕与立体雕塑巧妙融合,实现了传统工艺与现代艺术的完美结合。这一创新举措不仅生动展现了磁州窑千年传承的精湛技艺,更再现了一代又一代陶瓷工匠传递着磁州窑千年不熄的窑火。那栩栩如生的浮雕,仿佛在诉说着磁州窑的传奇故事,给实践团留下了深刻印象。

8月12日,实践团前往邯郸市磁县磁州窑博物馆,深入探寻非遗磁州窑的文化魅力。磁州窑的历史可追溯至北朝时期,历经隋唐的沉淀,在宋、金、元时期达到鼎盛。磁州窑的陶瓷制品以黑白装饰美学独树一帜,尤其擅长剔、划花,白釉彩、釉下黑绘及红绿彩等技法。这些技法不仅展现了磁州窑匠人的高超技艺,更通过无机硅酸盐材料的巧妙运用,赋予陶瓷制品质朴、豪放、洒脱的艺术风格,宛如一幅幅生动的历史画卷,诉说着那个时代的风土人情。

青春聚力:担非遗传承之责

磁州窑与邢窑,作为中国陶瓷史上的瑰宝,其非遗传承和创新发展离不开青春力量的注入。在当今时代,传承与创新并重、文旅融合与跨界合作、数字化保护与传承等路径为非遗技艺的传承与发展提供了新的思路和方法。通过这些探索和实践,可以让磁州窑与邢窑的非遗技艺在年轻一代中得到更好的传承和发展,同时也为新材料在陶瓷制作中的应用提供新的灵感和方向,推动中国陶瓷文化不断繁荣发展。

“千年窑火淬黑白,一捧陶泥塑古今。赵都烟雨凝霜色,写入瓷魂是匠心。”磁州窑与邢窑,宛如中国陶瓷史上的两颗璀璨明珠,不仅以其独特的艺术风格和精湛的制作技艺闻名于世,更以其深厚的文化底蕴和非凡的历史价值,成为国家级非物质文化遗产的重要组成部分。在当今社会,如何借助青春的力量,为这些古老的非遗技艺注入新的活力,是年轻一代值得深入探讨的课题。“瓷火相传”实践团将以此次活动为契机,深入探索邢窑与磁州窑的活化路径,为传承非遗瓷器文化贡献自己的一份力量,让千年窑火在新时代绽放更加绚烂的光彩。

来源:燕山大学

编辑:鲁良雨