个人简介

郭晨达,中共党员,工程力学专业,力2201-2班,保研至天津大学。

漫漫保研路

回望保研这段征途,从大一开始的懵懂探索到最终拿到天津大学的入场券,每一步都浸透着坚持与成长的印记。初入工程力学专业时,我便清晰认识到,保研不仅是成绩的比拼,更是综合能力的较量,因此从课程学习、科研实践到学生工作,我始终以“全方位提升”为目标稳步前行。

在学业基础筑牢上,我深知扎实的专业知识是一切的根基。面对理论力学、材料力学等核心课程的复杂公式与抽象概念,我坚持课前预习梳理知识框架、课上紧跟老师思路记录重点、课后通过习题巩固深化理解。同时,我利用课余时间考取计算机二级证书,熟练掌握Office、Ansys、Matlab、Auto CAD等10余种专业软件,从“理论学习者”逐步向“实践应用者”转变,这些技能后来也成为我科研与竞赛中的“有力武器”。

科研探索的道路上,我聚焦振动与结构力学方向深耕。大二时,我主动联系导师,加入科研团队参与车-桥耦合振动相关研究,主持省级大创项目。最初面对复杂的振动模型构建,我常常陷入瓶颈——从查阅国内外文献梳理研究现状,到利用Matlab进行数据模拟调试,再到反复验证模型的合理性,每一步都充满挑战。虽然过程困难,不过最终还是完成了项目并获优秀结项。这段经历让我不仅掌握了“提出问题-设计方案-解决问题-成果输出”的完整科研流程,更培养了严谨的学术思维与抗压能力。

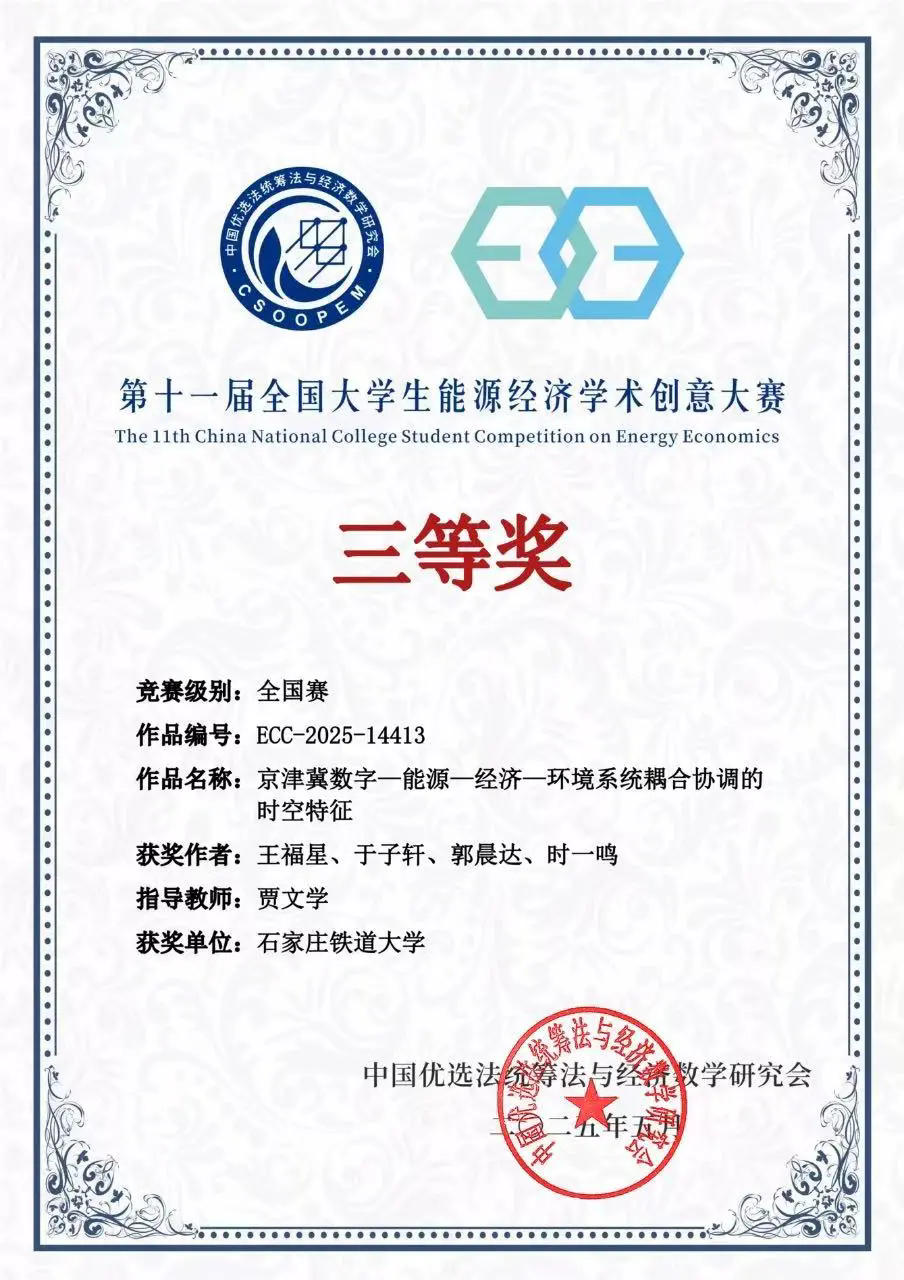

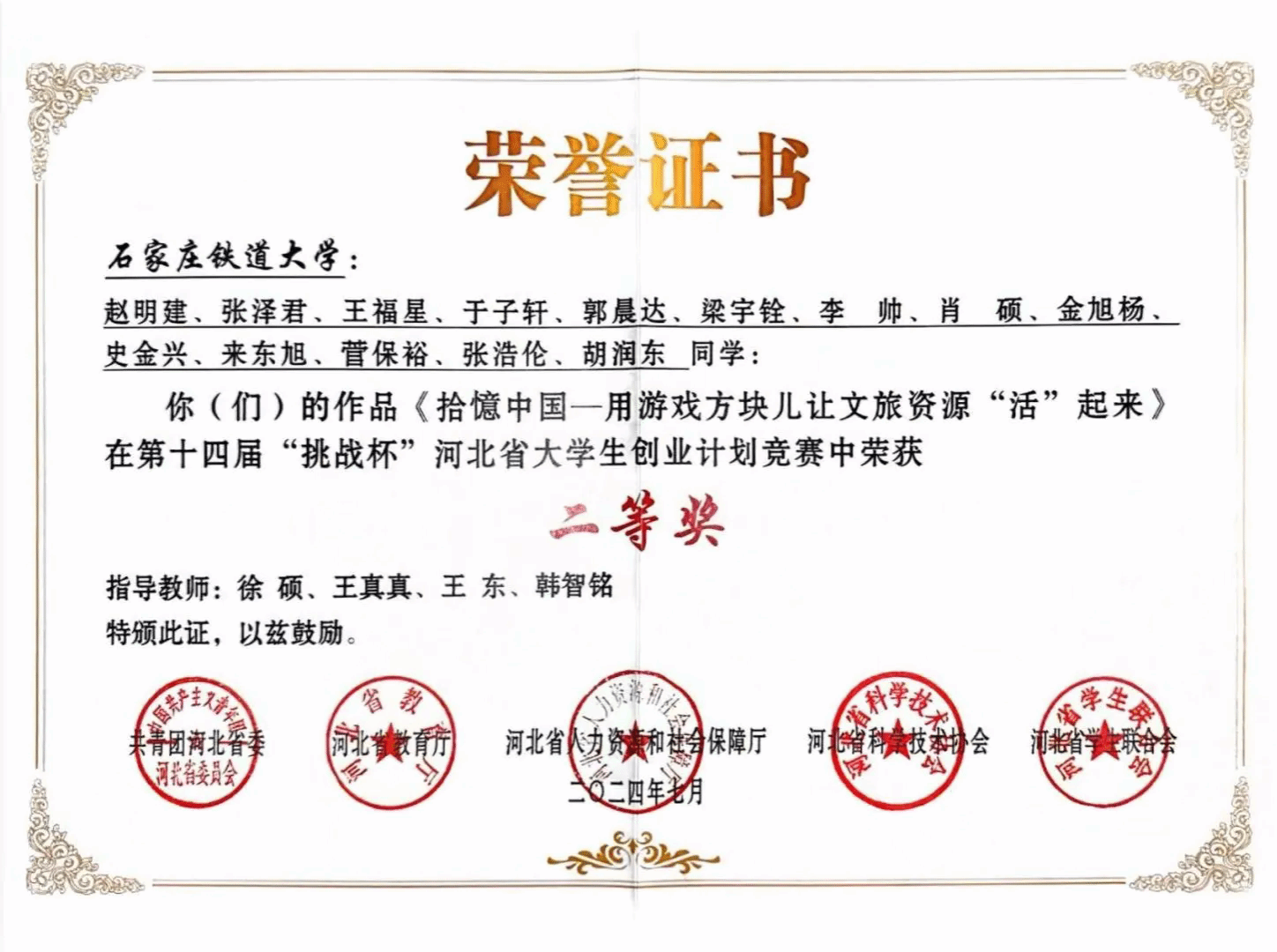

竞赛与实践则是我突破自我、拓展能力边界的舞台。三年来,我累计参与10余项创新创业与学科竞赛,从最初作为队员学习团队协作,到后来作为队长统筹项目推进,每一次参赛都是一次蜕变。

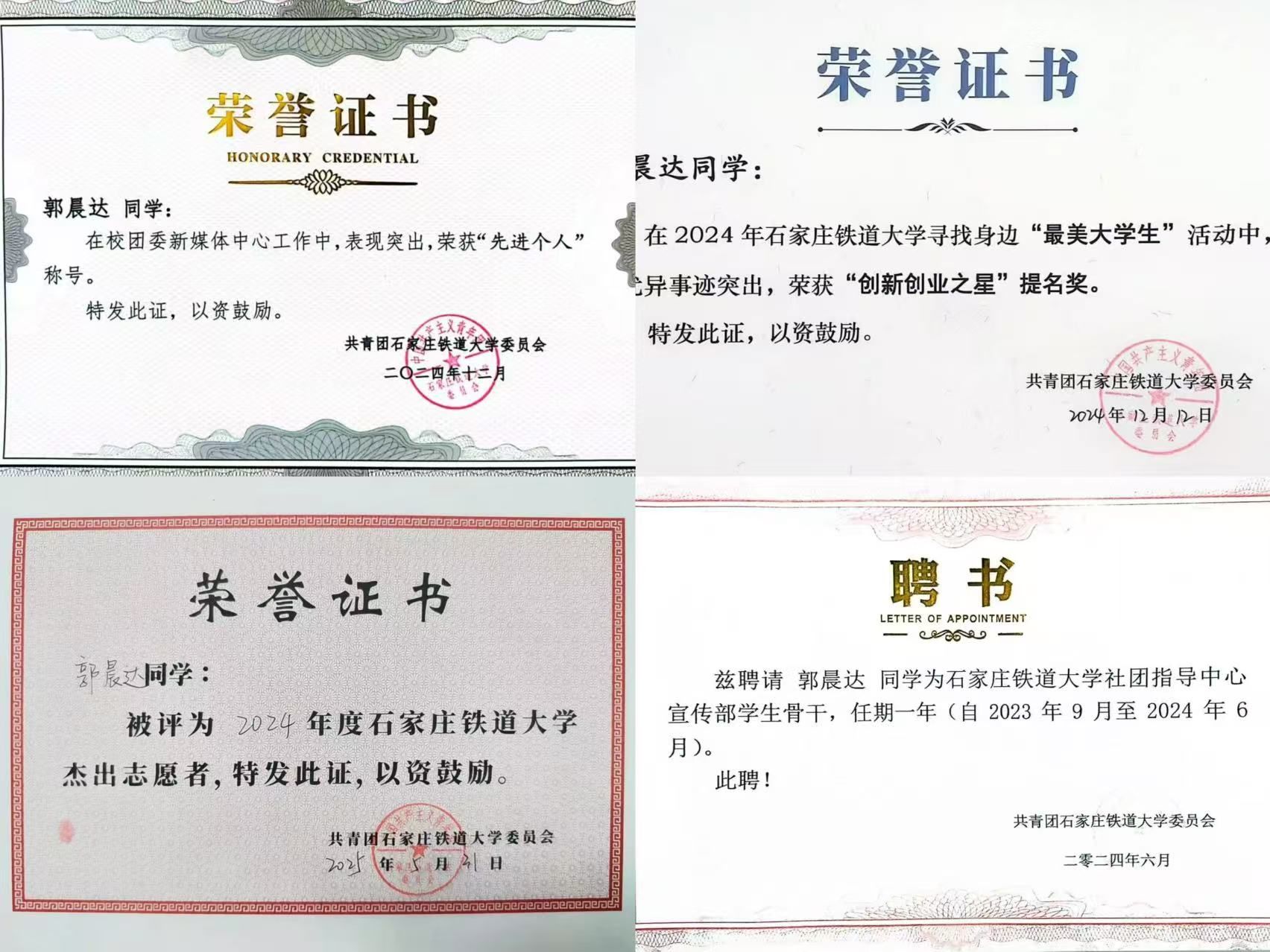

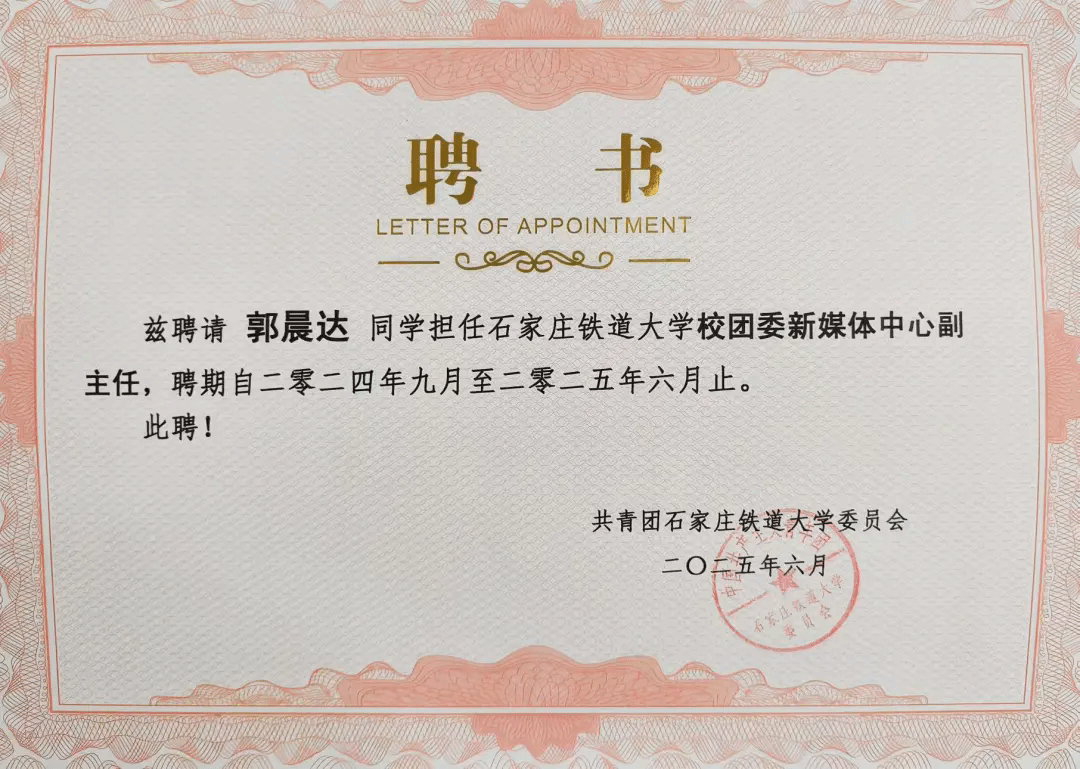

在第六届河北省大学生节能减排社会实践与科技竞赛中,团队凭借扎实的方案与清晰的答辩获得省级二等奖;在2024全国大学生物理实验竞赛中,我们将尖端放电原理转化为科普微视频,从脚本撰写、拍摄剪辑到后期配音,全程自主完成,最终斩获全校第一名,国家优秀奖。此外,我还担任校团委新媒体中心副主任、社团指导中心宣传部部长,负责学校大型活动宣传物料制作与现场管理,累计服务时长超500小时,获评“杰出志愿者”、“先进个人”等荣誉,在服务他人与组织协调中,我的沟通能力与责任担当也得到了极大提升。

保研冲刺阶段,我更是不敢松懈。从8月开始,我系统梳理本科期间的科研、竞赛与学业成果,反复打磨个人陈述与简历,针对天津大学的研究方向,提前研读目标导师的论文,准备面试时的专业问题应答。

记得在天津大学的面试中,导师围绕我主持的省级大创项目提问模型构建的细节,得益于之前扎实的科研实践,我能够清晰阐述技术难点与解决方案,最终凭借综合表现成功拿到拟录取通知。这段经历让我深刻体会到,保研没有“一蹴而就”的幸运,只有“日积月累”的必然。

当天津大学推免拟录取的通知弹出屏幕时,我心中既有“终点抵达”的兴奋,也有一种“新程启碇”的郑重——保研从不是学业旅途的“终点站”,而是跨越本科阶段、迈向更高层次学术探索与能力进阶的“换乘站”。如今我已顺利加入目标课题组,站在这个新起点上,我愈发清晰地意识到,未来的路需要以更严谨的态度、更主动的姿态去走,每一步都要为成长积攒力量。

进入课题组后,我首先感受到的是学术氛围的转变——本科阶段更多是“跟着学、照着做”,而研究生阶段更强调“主动想、自主做”。最初我常常处于“似懂非懂”的状态,面对他们提及的专业术语、实验方法,很多时候只能默默记录,难以跟上节奏。但我没有退缩,而是将每次探讨都当作学习的机会。经过一段时间的适应,我逐渐能跟上节奏,这种“从旁观到参与”的转变,让我真切感受到研究生阶段“主动学习”的重要性。

除了学术思维的转变,课题组的实践也让我明白“协作与沟通”是科研路上的重要能力。起初我按照自己的思路学习,导师在了解情况后提醒我:“正确的科研并不是按照自己的想法来,而是需要正确的方法”。这段经历让我意识到,研究生阶段的科研往往需要良好的沟通和正确的方法,这样不仅能避免失误,更能碰撞出更多创新的思路。

在个人能力提升方面,我也为自己制定了明确的计划。一方面,针对本科阶段在计算力学等课程中存在的知识短板,我利用课余时间重新梳理教材重点,结合课题组推荐的学术专著与在线课程,系统补充相关理论知识,为后续参与科研项目打下坚实基础;另一方面,我开始学习更专业的科研工具与软件,比如针对课题组常用的数据分析软件,我通过官方教程等渠道自主学习,还尝试用软件处理之前本科大创项目的部分数据,在实践中提升操作熟练度。

如今,站在研究生阶段的起点,我深知前方既有学术探索的挑战,也有成长进步的机遇。保研的成功只是过去努力的证明,而未来的价值需要靠新的奋斗去创造。我会始终保持本科阶段的那份热爱与坚持,以“归零”的心态主动学习、积极探索,在课题组的平台上不断提升自己的学术能力与综合素养,努力成为一名能独立开展科研、能为团队贡献力量的研究生,为未来在工程力学领域的深入研究奠定坚实基础,让这段“新篇章”充满收获与成长。

寄语

回望三年保研路,有挑灯夜读的疲惫,有科研受阻的焦虑,也有收获成果的喜悦。这段经历让我明白,每一份成绩的背后,都是“不放弃”的坚持与“敢突破”的勇气。如今,我想将这份感悟分享给正在为保研或人生目标奋斗的学弟学妹们,希望能为你们的前行之路提供一点力量。

首先,“明确方向,尽早规划” 是成功的前提。大一刚入学时,或许你会对专业、未来感到迷茫,但请不要焦虑,不妨多与老师学长交流,逐步找到自己的兴趣点。如果确定要走保研这条路,从大一开始就要重视每一门课程的成绩,尤其是核心专业课,它们不仅是保研的“硬指标”,更是未来科研与学习的基础;同时,利用课余时间接触科研、参加竞赛,哪怕只是作为团队成员打打下手,也能积累经验、提升能力,为后续的发展埋下伏笔。记住,“早规划”不是“早焦虑”,而是让你在成长的路上更有底气。

其次,“拒绝内耗,专注自身”是前行的关键。保研过程中,你可能会看到身边的同学比自己多拿一个竞赛奖项、多发表一篇论文,从而产生自我怀疑与焦虑。但请记住,每个人的成长节奏不同,有人擅长竞赛,有人深耕科研,有人兼顾学生工作,不必用别人的“节奏”打乱自己的“步伐”。与其花时间羡慕别人、纠结过去,不如专注于自己的目标,每天进步一点——今天多掌握一个软件操作,明天多读懂一篇专业论文,后天多打磨一遍竞赛方案,这些“小积累”终将汇聚成“大突破”。真正的对手不是别人,而是那个“不够坚持、不够自信”的自己。

最后,“接纳遗憾,保持热爱” 是成长的底色。保研路上,你可能会经历竞赛失利、科研瓶颈、面试失败等挫折,这些都是成长的“必修课”。请不要因为一次失败就否定自己,而是将其视为“查漏补缺”的机会——竞赛失利了,就总结经验下次改进;面试没通过,就分析不足提升专业能力。更重要的是,无论遇到多少困难,都要保持对专业的热爱、对未来的期待,这份热爱会成为你面对挫折时的“精神支柱”,让你在迷茫时不迷失方向,在疲惫时不放弃前行。

“道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。”保研只是人生众多选择中的一条路,无论你选择哪条路,只要心怀热爱、脚踏实地,就一定能在属于自己的领域绽放光芒。愿我们都能以梦为马,不负韶华,在更广阔的天地间,遇见更好的自己。

来源:石家庄铁道大学

编辑:丛昱涵