2025年7月4日至14日,河北地质大学管理学院“林海守望者”暑期社会实践队深入河北省承德市塞罕坝机械林场,以阴河分场为圆心,围绕“塞罕坝阴河分场可持续发展探究”主题,开展为期十天的深度调研。本次调研活动得到了承德塞罕坝机械林场、河北地质大学团委和管理学院领导的关心和大力支持,青年学子们以实际行动响应党的二十大“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的号召,运用专业知识与创新方法,交出了一份沉甸甸的实践答卷。

党委领航,坚实保障——助力实践启程与深耕

本次“三下乡”社会实践活动自筹备之初,便获得了河北地质大学管理学院党委的高度重视与全程关怀。党委书记周雪亲自协调资源,为实践团队解决了诸多关键难题,并委派苗苗老师担任全程指导老师,为团队提供了坚实的专业支持。

实践期间,周雪书记、白翠玲院长及张颢副书记始终密切关注团队动态,通过线上方式进行了中期指导。这份来自学院党委的切实指导与温暖关怀,成为实践队克服困难、深入钻研、取得实效的坚强后盾,充分展现了学院党委对青年学生成长成才、服务国家战略的殷切期望。

扎根林海,深度对话:解码绿色奇迹背后的治理密码

阴河分场办公室主任、河北地质大学2018届校友王智杰热情接待了实践小队,并展示讲解了建场以来通过艰苦卓绝的奋斗取得的生态成果。同学们通过系统梳理数十份生态修复政策文件与研究成果,并与深入走访塞罕坝的高山河谷与林场工作人员和当地老乡座谈,精准把握了塞罕坝从荒漠变林海的关键技术与长效管理机制,为后续研究奠定了坚实基础。

数据为基,问计于民:绘制社区环保意识图谱

为了解可持续发展理念在基层的认知与实践情况,实践队精心设计并发放了“低碳生活与生态保护认知”问卷。累计面向周边村民和林场工人发放有效问卷326份。进行专业统计分析后,形成了详实的《塞罕坝周边社区环保意识与行为调查报告》。该报告不仅清晰呈现了当地居民对生态保护的普遍支持态度,也量化揭示了在垃圾分类、能源节约等具体行为上存在的提升空间,更精准的科普宣传与激励政策提供了关键数据支撑。

青春视角,数字赋能:创新传播引爆生态议题

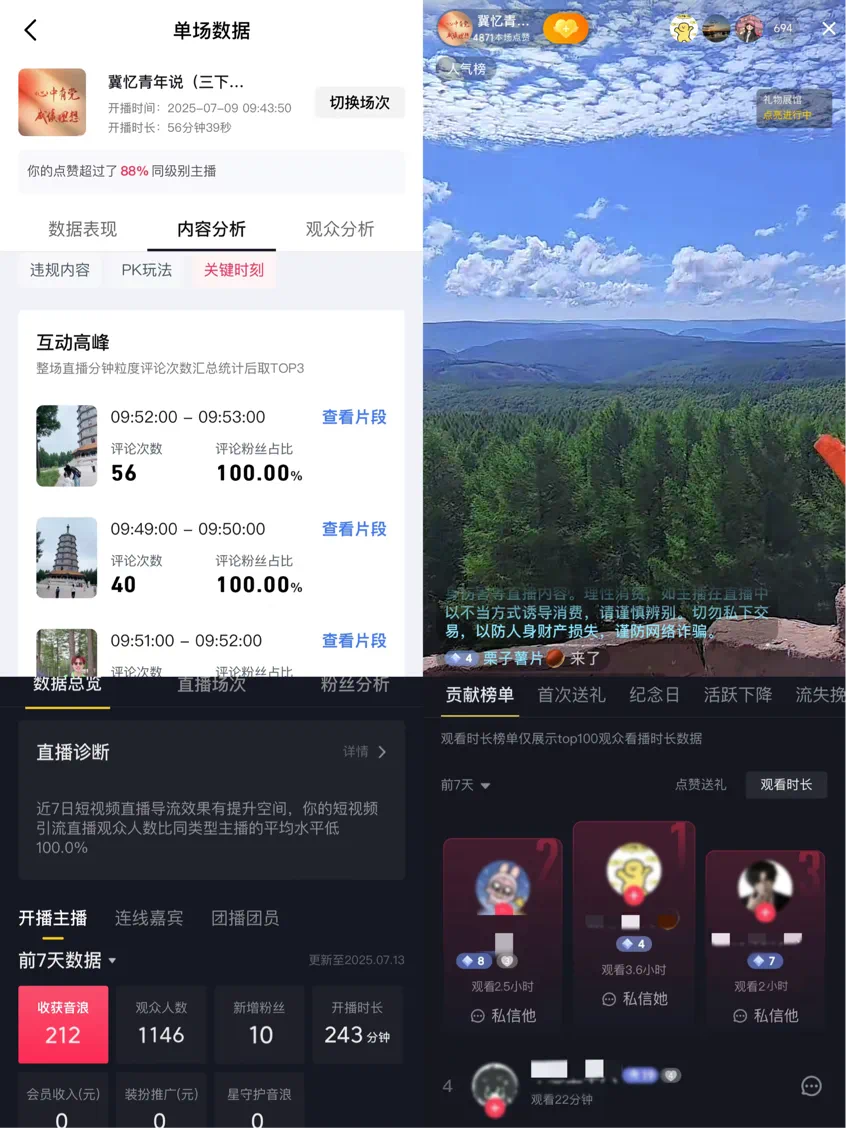

实践队充分发挥新媒体优势,成为塞罕坝故事的“青春传声筒”。调研期间,团队制作并发布高质量调研Vlog 多部、主题纪录片1部、科普图文15篇,在抖音、小红书、B站等平台累计获得播放/阅读量突破万次,互动点赞超千次。话题引发网络热议,有效打破了地域限制,成功吸引数万名青年网友关注塞罕坝生态成就,显著提升了生态文明理念在年轻群体中的传播广度与深度。

模式创新:青年返乡调研+数字工具赋能

本次实践的核心亮点在于开创了“青年返乡调研+数字工具赋能”的新模式。队员们不仅学习塞罕坝经验,更将其精髓带回各自家乡(涵盖河北、河南、山西、山东等多省份)进行对照反思。团队已初步整理完成《塞罕坝经验适配性分析及多地环保对策建议集》,针对不同区域特点,提出了十余项具体、可操作的改进建议。同时,短视频、直播等形式的运用,实时记录并放大了调研过程与发现,创造了公众参与环保议题的新渠道,为高校社会实践服务地方发展探索了新路径。

成果丰硕:智慧献力绿色发展新征程

十天实践成果丰硕:

1. 沉淀核心知识,完成塞罕坝阴河分场生态修复等经验梳理报告。

2. 输出精准对策,形成阴河分场可持续发展建议及多地环保实践参考方案。

3. 搭建创新传播矩阵,运营“林海守望者”新媒体账号宣传塞罕坝精神等。

4. 启航学术探索,确立社科类调研论文框架,研究“青年返乡+数字赋能”模式。

薪火相传:青春誓言续写林海新篇

“这次塞罕坝之行,让我们真正读懂了‘牢记使命、艰苦创业、绿色发展’的塞罕坝精神。”实践队队长张丽表示。此次实践不仅是一次深刻的学习,更是一次精神的洗礼和责任的唤醒。实践队已与塞罕坝阴河分场初步达成合作意向,计划建立长期回访与跟踪调研机制,持续关注生态保护与经济发展的协同推进,助力塞罕坝经验在更广阔天地生根发芽,为绘就美丽中国新画卷贡献持久的青春力量。

来源:河北地质大学

编辑:鲁良雨